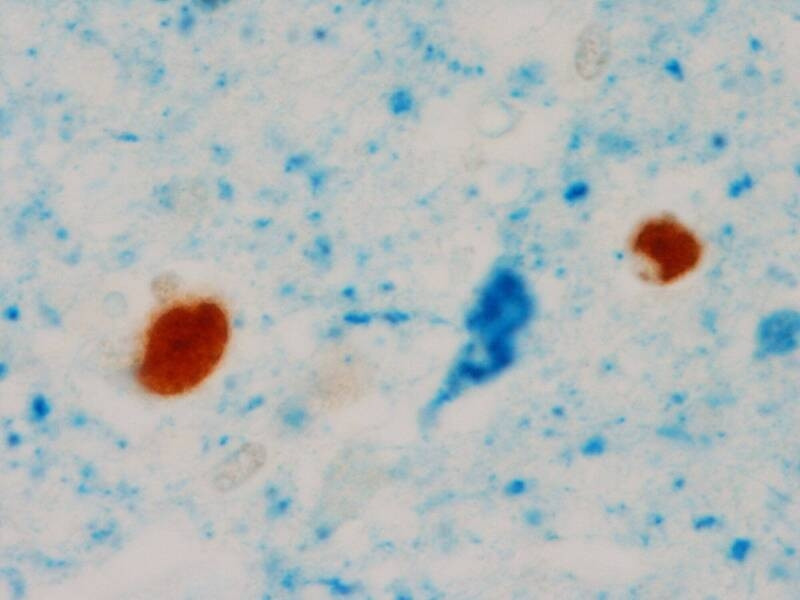

阿兹海默症患者病理切片示意图。(美联社)

〔记者杨媛婷/台北报导〕顶尖期刊《科学》日前曾发表调查报告指出,2006年由美国明尼苏达大学神经科学家莱斯内发表于另一顶尖期刊《自然》的一篇阿兹海默症论文研究疑似造假,消息披露后,外界担忧是否让阿兹海默症过去研究都被引导到错误方向,专家今(27)分析指出,该篇论文在整体阿兹海默症研究并非具有里程碑关键地位,对于现在的研究冲击不大,对治疗更没有影响。

美国学者莱斯内于2006年发表的阿兹海默症研究,被《科学》期刊认为相关实验照片是拼凑而成,并指该篇论文为造假,台湾科技媒体中心(SMC)邀请中研院基因体中心研究员陈韵如、阳明交通大学脑科研究中心副教授郑菡若分析该起事件。

郑菡若表示,莱斯内该篇论文是提出透过小鼠实验,发现由12个Aβ单体组合的寡聚体是造成阿兹海默症小鼠记忆退化的主因,不过关于Aβ寡聚体的研究并非是该篇论文创始,1992年就有提出相关假说,指出阿兹海默症患者的病癥就包含脑内有Aβ的沉积,只是发病时Aβ的浓度会最高,学界针对各种Aβ的聚合体做分析研究,并发表几千篇研究论文,莱斯内只是再延伸相关研究提出的其中一种Aβ*56可能是致病原因。

郑菡若进一步表示,莱斯内16年前发表该篇论文后,有20到30个实验室也跟着做相关研究,其中就有报告指出无法得出相同的结果,并发表在期刊上,讨论热度就随之下降,就算该篇论文造假,对整体研究或现在民众接受治疗并没影响。

郑菡如说,莱斯内的该篇研究从牺牲阿兹海默症的老鼠到资料出炉,会需要4-5天,实验流程很长,有可能会因一些小差异就出现变数,加上每只老鼠可能用的组织、分析比对的人类检体不同,很多变项控制很难做到完全一致,也因此多年来莱斯内提出的假说未被质疑造假,但学界也认为,优秀的假说在大实验室执行下,应有一定比例成立。

随着人口老化,阿兹海默症患者增多,要避免阿兹海默症,郑菡如认为运动跟睡眠、多用脑都很重要,Aβ在人体就存在,睡眠可消解产生的Aβ;陈韵如表示,「三高」是阿兹海默症的风险因子之一,科学界目前也研究长新冠是否为风险因子之一;目前该病无有效药物,得靠早期诊断,但也只是延缓神经细胞坏死,她说,神经细胞死亡后就无法再生,随着神经细胞死亡增加,脑功能会逐区崩坏,现在研发相关药物的瓶颈就在于很难让药物可传达到脑部。

资源分享网

资源分享网