《兰亭集序》很短,是一篇以写景写事为由头展开的思想小品。学生读时普遍反应不好懂,一是语句不好懂,二是意脉理不清。语句可以根据课下注释翻译,意脉则只能是自己整理,这里试说明之。

先看第一二段,以段为单元梳理:

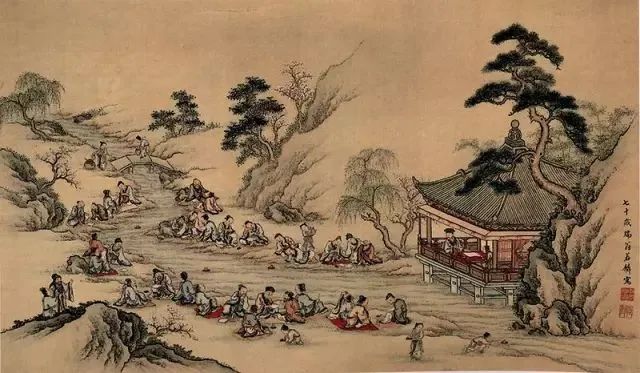

①永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

②是日也,天朗气清,惠风和畅。仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

第一段写时间、地点、人物、事件、景物,这是写集会文章的套路。崇山峻岭、茂林修竹、清流激湍,看似写景,但其实能看出作者无意写景。因为写景要有写出特点,但这里用的词都是套语;包括畅叙幽情之类,都无特点。类似于今天的新闻通稿。

有的赏析文章说一二段“素淡雅致、摄其神韵”,我认为是过誉了,其实是说明了作者真正的用意不在写集会上。

第二段同样也是写景写情,但起了变化。

“天朗气清,惠风和畅”的视野较前面的景物更开阔。

讲“仰观宇宙之大,俯察品类之盛”这句时,我问学生“宇宙之大”“品类之盛”真的能看到吗?毫无疑问,是“肉眼”看不到的,只能用“心灵之眼”——思想去观察。所以,从这一句开始,作者进入了沉思。

“游目骋怀”“极视听之娱”,当然是非常自在和充分的,但“信可乐也”透露出作者在欢乐之外还有别的东西。“可乐”,是值得欢乐,“值得欢乐”当然也是欢乐,但“值得”这个词是理性的判断,表明作者还是保持一个客观的态度。接下来,就是理性的分析了。

第三段比较复杂,有5句,要以句为单位分析。

①夫人之相与,俯仰一世。

②或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。

③虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至;及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。

④向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀,况修短随化,终期于尽!

⑤古人云:“死生亦大矣。”岂不痛哉!

第①句,“人之相与”是承上,集会就是一种相与,“俯仰一世”是启下,开启下文对人生短暂的思考。

第②句,用一个分号、两个“或”,并列了两种度过短暂生命的方式。两种方式都是当时人所热衷的,一是清谈,二是怪诞。

第③句,“趣舍万殊,静躁不同”是承上,比较好理解。抓住“虽”,让学生找省略的“但”字。学生很快发现“但”应该放在“当其欣于所遇”前。这几句讲的是,人们虽然方式不同,但都有所好。

这句有个分号,分号之前是写人的快乐,分号之后写的是人的厌倦。叔本华说,“(人的)欲望不能满足便痛苦,满足便厌倦,所以人生就在痛苦和厌倦之间摇摆。”可以为这句话做个注脚,但不是完全一样。

第④句,也可以分成两部分,以“况”为隔断。

“况”之前写的是事物会变。再上一句写情感会变,但情感会变不是很感伤,我不喜欢这个,还会喜欢那个。但事物会变就有点伤感了:我还喜欢这件东西,但这个东西已经不是原来的样子了。

“况”是何况,表示更进一步。什么更进一步呢?就是事物会变还不可怕,可怕的是不管情感、事物会不会变,人都会死的。

这真是最大的悲哀——这就是第⑤句。

魏晋时期被看作是生命的自觉的时期,可能就是因为对生死的意识和追问。虽然死亡的意识不是到魏晋时期才有,但在诗歌文学乃是学术作品中大量讨论生死问题,是魏晋时期的特点。

毫无疑问,生死是人生最重要的问题。各个思想学派或是宗教都会对生死的问题做出回应。上课时略谈一点,很有意思。就我个人而言,更倾向于孔子的“未知生,焉知死”。

第四段也有5句,逻辑关系也较为复杂,下次再分析。

资源分享网

资源分享网